Материал страницы был обновлен 06.10.2023 г.

Воспоминания

Ерофеевой Ксении Васильевны

(22.01.1898 г.р.)

Издешково и окрестности

...Да разве об этом расскажешь

В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!..

Михаил Исаковский «Русской женщине»

История субъективна. Она говорит о главном, умалчивая о многих деталях, мелочах, нюансах. А историческая правда состоит из молчания мёртвых. Но иногда в семейных архивах обнаруживаются старые рукописи, и прошлое начинает говорить, раскрывая истину и восстанавливая справедливость.

Как метко заметил поэт: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Ксении Васильевне Ерофеевой довелось родиться и жить в такой период времени, когда история страны в большинстве своём была трагедией народа по глупости венценосных особ, тщеславных политиков и просто проходимцев. Трагедия стала тогда настолько привычной, что была обычной прозой жизни. Судьбы людей легко ломались и переворачивались. Кто-то приспосабливался, кто-то сдавался, кто-то сопротивлялся, кто-то просто жил, неся свой крест, выполняя долг и оставаясь собой. И нужно было иметь большое мужество, чтобы не опустить руки, не пасть духом, не очерстветь и не ожесточиться, не потерять надежду и сберечь любовь не только ради себя, а «ради жизни на земле», ради будущего, которое заключено для любого человека в его детях, внуках, потомках. Ксении Васильевне несмотря ни на какие беды удалось сохранить силу воли, силу духа, силу жизни. Помогали ей в этом вера в Бога, любовь и верность своему долгу.

Большое счастье, что таланты и способности, которыми природа одарила Ксению Васильевну, не остались похороненными под спудом пережитых горестей и трудных лет. Она почувствовала необходимость рассказать о пережитом потомкам. Так появились её правдивые записи-воспоминания, которые свидетельствуют, насколько одаренным человеком она была. Начав своё повествование с истории родной деревни Издешково, Ксения Васильевна перешла к описанию собственной судьбы, как неотъемлемой части этой истории. Получился рассказ не только о времени, но и о людях, её окружавших - добрых и злых, отзывчивых и равнодушных, преданных и нестойких. Читая его, непременно попадаешь под обаяние писательского таланта рассказчицы. Написанные ею строки позволяют не только заглянуть в прошлое посёлка Издешково, но и добавляют очень важные штрихи к настоящей, достоверной картине жизни - подлинной, живой, невыдуманной, истинной истории.

Воспоминания публикуются с разрешения наследницы и обладательницы Веры Алексеевны Чепеловой.

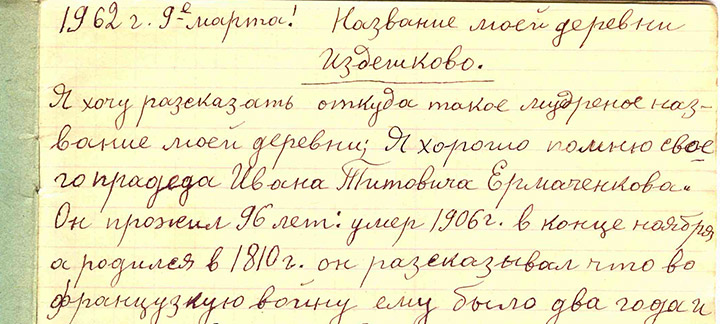

Название моей деревни Издешково

Издешково

1962 г. 9-е марта.

Я хочу рассказать, откуда такое мудреное название моей деревни. Я хорошо помню своего прадеда Ивана Титовича Ермаченкова. Он прожил 96 лет: умер в 1906 г. в конце ноября, а родился в 1810 г. Он рассказывал, что во французскую войну ему было два года, и что от французов мать с ним хоронилась в конопле, но, где был в то время отец, я не доспросила. Я была тогда ещё, можно сказать, маленькая, лет семи-восьми; но у меня была очень хорошая память, и, несмотря на мой сейчас преклонный возраст, всё помнится, как вчерашний день. А когда назад шли французы, покидая Москву, то уже люди прятались в болоте, среди которого была горочка, заросшая осинником, так она и звалась – островок, и сохранилась до моих дней, и так звалась всю мою молодость. А французы, войдя в деревню, заняли одну из хат, ружья поставили возле хаты в козлы, а сами, добыв в деревне чего поесть и видя, что никого нет, беспечно продолжали свой недолгий пир. От прятавшихся крестьян был прислан в разведку мальчик Семка; он всё рассказал прятавшимся людям, которые быстро прибежали, обложили дом соломой и, пригрозив, что они его зажгут, взяли храбрецов в плен, человек двадцать пять. Это прадед рассказывал уже рассказанное ему его отцом и дедами.

Как сейчас я гляжу на этого почтенного старца, столь видавшего за свою долгую жизнь. Высокого роста, с редкой седой бородкой и такой же седой головой, он был ещё и плечист, и белые, как чеснок, зубы сохранились все до одного. Только одно выдавало его глубокую старость: у него всегда двигались санки [подвижная косточка, соединяющая челюсть и скулу], как бы он всё время что-нибудь ел. Я часто у него спрашивала: «Дедушка, что ты жуёшь?». Он с сердцем мне отвечал: «Что, ворона! Не знаешь - конфеты и пряники». И вот в зимние длинные вечера к нам собирались такие почтенные старцы, и при свете лучины лились их рассказы. Под светцом сидел старший сын прадеда, а мой дедушка - Яков Иванович, он плёл лапти, менял у светца лучину, а я где-нибудь в уголке слушала внимательно рассказы прадеда. Он был самый старый, больше помнил, и его все слушали. Это было в самую лихую барщину, ещё, наверно, до начала восьмисотых годов. Его мать была выдана замуж 12-ти лет в нашу же деревню Издешково. Взрослому мужчине прапрадеду Титку тогда было за 20. Он был хороший работник на барщине, но чем-то провинился. И его не отдали в солдаты, а за провинок дали ему такую невесту, и он должен был растить её до совершенных лет. И таких невест было две в деревне. И что они где-нибудь на завалинке, играя в черепки, засыпали, тогда их женихи приходили, брали на руки и несли домой. Одевались эти невесты в одну белую длинную холстинную рубаху, подпоясанную тонким красным пояском. Обе девочки были круглые сироты, и их сиротство было обеспечено таким «счастьем».

Теперь о деревне. В ней было семь дворов. Душ по двадцать взрослых жили в пяти домах, не считая детей. И в каждом доме несколько семей совершенно чужих: какие куплены господами, какие проигранные или выигранные в карты. Никуленковы, Климовские, Хоменковы, Тахтановы и Ермаченковы. Эти пять дворов были наделены большими наделами земли - наделов 15-20 на двор. Имели по 6-7 лошадей и столько же коров. Пахали сохой и боронили деревянными боронами, и от недоработки хлеб родился плохой. И пекли его пушной, т.е. невеяный, а если не хватало хлеба на такую семью, то мололи дуб или дубовую колоду. И на мой вопрос: как это было? - прадед говорил: в лесу было много бурей заваленных дубов, они превращались в гнилушку, но были белые. И вот их сушили, молотили и добавляли в хлеб. Картошку тогда сажали сплошь или в каждую борозду, родилась она мелкая, мыли и рубили её сечкой и нечищеную варили. Больше сеяли горох - его варили и пекли блины и лепёшки. Они заменяли мясо, которое, конечно, было не вволю на такие большие семьи. Свиней не держали почти совсем, они были кое у кого, да и то на весну выходили чуть живые. А в двух дворах жили бобыли: Семка Гагуль и Дема Алдоськин - батька. У них были небольшие семьи и по одной коровенке с кобыленкой. Хозяины больших семей каждую зиму ездили в город Ромны, так они называли – в извоз. Целым обозом по пять лошадей из дома. Туда они возили на продажу дежки [1] - большие и маленькие, и даже большие дежки для городских пекарен, а оттуда привозили соль и табак в город Вязьму. С этим обозом ездили и вяземские купцы.

[1] Дежка, дёжка – (уменьш. от дежа), на хлебозаводах, в пекарнях: ёмкость для замеса и брожения теста.

(Прим. Админ. сайта)

И вот там в Белоруссии [город Ромны находится на Украине в Сумской области, вероятно, в те годы он относился к Белоруссии, или дорога туда проходила через Белоруссию], когда приезжал такой обоз, то их называли: из-дешки, из-дешки приехали. Эта кличка скоро подтвердилась. В деревне загорелись два сарая, и одна из женщин, видимо ещё не старая, в испуге схватила дежу с жидкой растворой, ещё не мешаной. Занесла её далеко за деревню и забыла. Рядом был большой лес, и когда бабка хватилась, то дежку нашла вверх дном и тесто кем-то вылито из дежки. Отсюда и совсем уже укоренилось это название.

Деревня стояла кругом в лесу, посредине – большой овражек, по которому течёт и поныне маленький ручей. Железной дороги не было, она прошла уже после 1861 г. Точно не знаю, в каком году, но уже дедушка мой возил рельсы из города Дорогобужа и надорвал себе живот. Он потерял рельсу на заднем коню [видимо, с последней телеги в обозе], вернулся и один её на спине поднял. Тогда рельсы были по 12 пуд[ов], но всё же из-за такой «находки» он всю жизнь до самой смерти болел желудком. Это уже сын прадеда старший - Яков Иванович, отец моей матери. Светлая им память.

Мать моя одна единая дочь была у своего отца, и к ней приняли в дом зятя из этой же деревни Издешково, из Климовской дворни, Василия Кононовича, а Конон Климович – отец моего отца, тоже был крепостным до призыва [в солдаты]. В 1861 г. в год освобождения крестьян он призывался ещё холостой и во время призыва был в гостях в деревне Перстёнки. И когда коляска к дому подкатила, как в песне поётся, и его дома не застала, то другой раз уже за ним не приехали. Так и остался не солдат на всю жизнь. Это было уже куда позже. Дедушка был крестник прадеду Ивану Титовичу, его теперь уже помню одна я. 1962 г[од], а я родилась в 1898 г. 22 янв[аря] ст[арого] стиля. В это лето наступит мне 65 год. И, решив писать, надо продолжать.

После отмены крепостного права из 5-и больших домов стало 20, разрешено было поделить и землю, и скот, и разойтись на мелкие дворы.

Из прадедовой семьи вышли три двора. Три сына получили по два надела земли - в наделе 4-ре с половиной десятины. Со старшим сыном прадед пошёл вместе, а два своих надела кому-то отдал чужому из его же дворни. Вскоре после 61-го года провели железную дорогу, на господской земле построили вокзал. Прадед говорил, что намечено было занять под станцию крестьянскую надельную землю, но граф Гейден перепросил, чтобы заняли его землю, за что он получал большую аренду до самого 1917 г. или до Октябрьской революции. Станцию тоже назвали Издешково, и писалось это название через букву «ять» – Ъ, от коренного слова «дъжка», «дъжа». Но школ ещё тогда не было, и грамотных в деревне никого не было, кругом был лес хвойный, болото, и волки нередко ночью уносили со двора овец. Отец мой родился в 1875 г., старший из своих братьев. Он был уже грамотный, очень красиво писал, а где учился – если кому доведётся читать эти строчки, удивится. В возрасте моего отца Василия Кононовича в деревне Издешкове была уже кузня, и кузнецом в ней был какой-то большой Кирей, и такой же пьяница. Но он был грамотный. Вот он и учил многих мальчиков, зимы по три, а потом их доучивал приходский дьячок Алексей Михайлович Смирягин, тоже проживший очень долго, потому что я его хорошо помню, но уже очень старым и слепым. В храме он уже не служил.

Тогда очень рано женились, и отец в 1897 г. осенью 1-го окт[ября] старого стиля был призван на действительную службу уже женатым, и была девочка первая Маня. А в 1898 г. 22 янв[аря] (по старому стилю) я родилась – вторая.

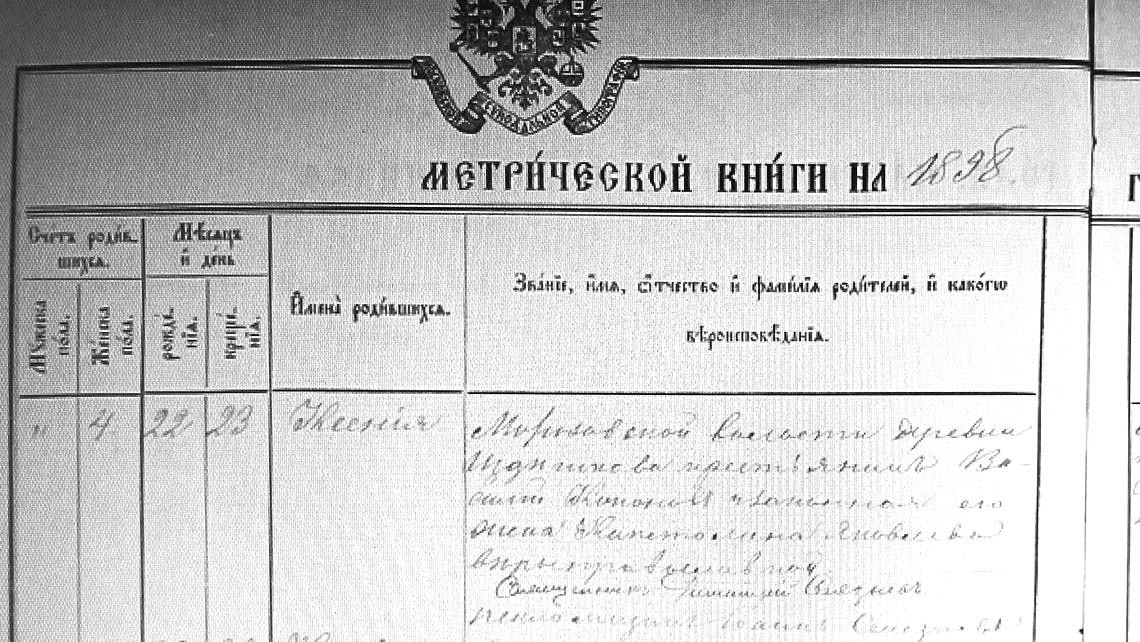

Проведённое исследование показало: Ксению Васильевну крестили в церкви села Ново-Троицкого (Морозова).

В документах архивного фонда Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Ново-Троицкого (Морозова) Вяземского уезда Смоленской губернии за 1898 год имеются сведения о рождении 22 (крещена 23) января 1898 года дочери КСЕНИИ (запись № 4) у живущих в Морозовской волости деревне Издешково крестьянина Василия Кононова и законной его жены Капитолины Яковлевой веры православной.

Восприемники при крещении – Морозовской волости деревни Издешкова крестьянский сын Тимофей Александров и крестьянская дочь девица Агафия Павлова;

Таинство крещения совершили:

Священник Дмитрий Селезнев

Псаломщик Иоанн Селезнев

(Источник: ГАСО Ф 48 Оп. 4 Д. 7 Л. 255, 1898 г.)

Мать осталась в большой семье, душ 14. И жила в ней, пока отец, отслужив четыре года, вернулся домой осенью 1901 г. Мне было уже чуть не четыре года, и я хорошо помню: высокий, статный, красивый он был и бравый солдат. На нем был красивый мундир старшего унтера, и служил он в Осовецкой крепости [2]. И как ни странно, но два его меньшие брата, Прокоп и Иван, не были солдатами никогда. Придя со службы, отец отошёл к тестю Якову Ивановичу, сыну моего прадеда, вышеупомянутого Ивана Титовича. При разделе отец получил от дедушки Конона, своего отца, одного гнедого коня и четвёртую часть от ковриги хлеба, потому что там, в семье, ещё кроме отца оставалось три дольника. Земли отец не взял, потому что мамин отец тут же отписал ему два надела прадедовских. У дедушки была маленькая старая хата, двор, амбар, сарай, пара лошадок и пара коров, были овцы и свиньи. Когда отец привёл своего коня, то дедушкиного уже продали, какой был похуже. Я хорошо это помню, тут уже перестали пахать на сохах, появились маленькие деревянные яковлевские [предположительно, заводские с «Машиностроительного, чугунно- и меднолитейного завода Е. А. Яковлева»] плужки с ножками. Очень хорошие, ловкие. Потом, когда мне было 14 лет, папин Гнедко, запряженный в такой плужок, выучил и меня пахать.

[2] Осовецкая крепость - русская опорная крепость, возведённая на реке Бобры у польского местечка Осовице (ныне деревня Осовец-Крепость) в 50 километрах от города Белосток.

(Прим. Админ. сайта)

Появился керосин, но лучину зажигали очень часто, от неё было зимой тепло в хате, потому что печечки и труб не было, и лучину очень часто жгли на заслонке среди хаты. В 1905 г. отца взяли на Японскую войну, и мать осталась с троими стариками, я четвёртая, а старшая моя сестра Маня умерла. Из Вяземского земства матери платили 3 р[убля] в месяц, и получать их в г. Вязьму мать ходила пешком. Проезд по железной дороге стоил 20 к[опеек], и с ними приходилось считаться. Отец из Японии вернулся, но очень долго болел лихорадкой. Замечу, что из деревни в Японии были только два человека. Вернувшись, отец похоронил двух стариков: мамину мать и прадеда Ивана Титовича. 1906 г. 22 ноября ст[арого] стиля дополучил из казны деньги, которые матери не додавались, и купил лесу на новую хату.

На посёлке в то время было не больше домов десяти. Их можно перечислить. Двое было Щербаков - мелких торговцев, две граховских конторы, чайная, почта, кабак и одна бараночная. В начале 1908-го года весной начали строить известковый завод с большой трубой. Отец ходил копать котлованы под «берлин» (так назывались печи для обжига извести) и трубу. Это был приработок в хозяйстве к тому, что выхаживали за зиму какую-нибудь лишнюю скотину. Помню, продали корову за 13 руб[лей] и ещё пару телят перезимков в другую зиму за 25 руб[лей]. Молоко тогда никуда не продавали, яички тоже. Свинья, если поросилась, то поросят резали сами. Базаров никаких не было, и продавать было некому, налог платили только деньгами. Помню, за два надела в год отец платил 11 руб[лей]. В них входили и поземельные, и подоходные, и волостные, и школьные сборы.

Не могу сказать точно, с какого года стали [появляться] сельско-приходские школы. Они были уже в селе Морозове, и селе Негошеве. Но приведу такой пример, что два моих дяди и тётка уже ходили сколько-то в школу. Дяди были старше, но тётя в 1906 г. выходила замуж. Это я хорошо помню, ей было 18 лет в то время. Значит, школы лет на десять были раньше, примерно, в 94, 95 г[одах]. Школы были начальные из трёх групп. На три группы была одна учительница Катерина Михайловна. Всего учеников было в этой школе человек 70. Рассказывали, что вперёд [раньше] от начала школы до Кати только одна была Серафима Кузьминична. В ней [у нее] и учились мои тётя и два дяди - Иван и Прокофий. Последний не хотел учиться и, когда бросил, то бабушка Ефимья Осиповна посадила его прясть лён. Это дело не мальчика, пряли только девочки. И после такого наказания дядя доучился и всю жизнь прожил в городе на зеркальной фабрике. Второй дядя, Иван Кононович, был хороший кузнец. А мой отец, Василий Кононович, вернувшись из Японии, поступил на железную дорогу, где и проработал 21 год. Сначала стрелочником, потом сцепщиком.

До десяти лет я росла у матери одна. Были дети, но умирали. [В] 1908 г. родилась сестра Мария.

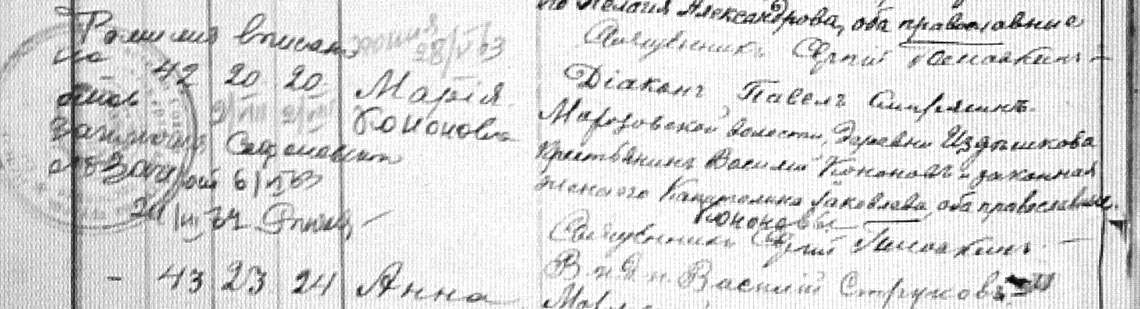

Проведённое исследование показало: Марию Васильевну крестили в церкви села Негошева.

В документах архивного фонда Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Негошева Вяземского уезда Смоленской губернии за 1908 год имеются сведения о рождении 20 (крещена 20) июля 1908 года дочери МАРИИ (Кононовой) (запись №42) у живущих в Морозовской волости деревне Издешково крестьянина Василия Кононова и законной его жены Капитолины Яковлевой оба православные.

Восприемники при крещении – Морозовской волости деревни Издешкова крестьянин Иоанн Кононов и той же деревни крестьянина Андрея Симеонова жена Дария Кононова;

Таинство крещения совершили:

Священник Сергей Головкин

Временно исправляющий должность псаломщика Василий Струков

(Источник: ГАСО Ф 48 Оп. 4 Д. 405 Л. 71, 1908 г.)

Мне шёл десятый год, я пошла в Морозовскую школу к вышеупомянутой Екатерине Михайловне. Здесь я проучилась одну зиму, на вторую перешла в железнодорожную Издешковскую, только что отстроенную школу, где начинали учиться только дети железнодорожников [3]. Это было в 1909 г. осенью, и в один из воскресных дней было большое новоселье, были созваны все школьники, учитель тоже был один Сергей Сергеевич, и Негошевский священник отец Сергий Головкин отслужил большое молебствие и освящение новой школы. Помню, когда он крикнул: «Многие лета», то стёкла зазвенели в окнах. Замечу сразу, что в этой школе учились после и мои четверо детей до 1941 года, потом в войну её сожгли свои войска, когда отступали к Москве. Но об этом после. Сейчас скажу, что я училась все три зимы на четвёрки и пятёрки, и в 1911 г. 15 мая сдала экзамен на станции Дорогобуж на круглые пятёрки. По моим способностям нужно было учиться дальше, но в хозяйстве некому было работать. И четырнадцати лет после школы вместо науки мне дали плуг, который вёз умный гнедой конь, доставшийся отцу при разделе. «Но, гнедой!» - торопила я. И с этой поры сменила на поле мать. Скоро дали мне в руки и косу, которая «играла» в моих руках, и потом, в молодости, я на косьбе шла за любым мужчиной или шла впереди, не боясь, что мне кто отрежет пятки. В 1912 у матери народилась ещё мне сестрёнка, Дуня, а в 1914 г. 20 июня родился брат Володя. В этот же год и день началась первая отечественная война.

[3] В настоящее время в краеведческом музее Издешковской школы хранятся воспоминания учительницы железнодорожной школы Марии Семёновны Михайловой. Согласно им первоначальное здание школы было выстроено из ранее разобранного деревянного здания вокзала стации Издешково. Школа начала своё существование с осени 1909 г. и именовалась Училище.

(Прим. Админ. сайта)

Святая любовь

Мне шёл уже семнадцатый год, казалось, работа мне была на пользу. Я была здорова, тонка, стройна, с чёрными бровями и такими же глазами, и чёрная толстая коса – до пояса - гордостью была моей юности и молодости. Я очень много читала. Пожалуй, больше, чем работала. А как это было: приехав с поля, мне всегда надо было самой вести на луг лошадей кормить в обеденный перерыв. И вот, в одну руку кусок, в другую книгу, я садилась на лошадь верхом, другого держа в поводу - часа четыре я читала, читала… И так каждый Божий день. Годовые праздники и воскресные дни тогда на поле не работали. И это всё [время] посвящалось чтению. Тут же на пастбище я и приглянулась пареньку однодеревенцу, равному себе. Он был тоже грамотный, но учился пять лет. После начальной школы - в селе Крюково ещё два года. Так что он был по грамоте очком выше меня. Хотя в начальной школе первую зиму мы учились вместе, но он был старше и учился в третьем, а я в первом. И так в одной деревне мы росли вместе, лошадей пасли. И в детстве мне смеялись (а я не любила до слёз), что Сергей - сопливый мне жених. Так потом и сбылось. Когда он стал взрослым, он больше всех мне нравился: тихий, скромный, степенный паренёк.

В войну, осенью четырнадцатого года, вечером, вели мы лошадей домой на ночь. Уже была поздняя осень, и, находясь день на пастбище, вечером лошадей на ночь вели домой из Богдаников [место в Издешкове на территории современного льнозавода]. Пока подъехали к деревне, уже темнело. Сергей ехал далеко позади и вдруг догнал меня, наклонился и что-то молча сунул мне в руку. То была записка короткая и маленькая, и я могла её прочесть только наутро, где было написано признание в любви. Может быть, я тоже думала об этом, но, видит Бог, что я первая скорее бы издохла, но никогда бы не сказала ему ничего - настолько я была скромна. И, как после было говорено, самолюбива и горда. Долго потом от меня вымаливалось признание, и уже зимой мой ответ был получен. Но ведь тогда любить была не мода. Даже насмешка от людей, если бы скоро об этом узнали. И мы оба только должны были рвать свои сердца, видя друг друга только в хороводе или на вечеринке, причём издали, но подходить друг к другу на людях мы не могли, ведь тогда женили сынов и выдавали дочек только родители, не спрашивая детей, кто тебе нравится, кого ты возьмёшь... А кого возьмут, с тем ты должен и век вековать.

Итак, шла война, шла и зима – я под окном пряла до позднего вечера, а жених мой мимо моего окна каждый вечер проходил раз сто, пока погаснет огонь, и моя тень скроется в сумерках ночи. Томились наши сердца, но выдить [выйти] я к нему не могла, у меня был грозный отец, из повиновения которого я выйдить [выйти] не могла.

Но всё проходит, и другое приходит. И зима четырнадцатого года прошла. Сергей всю её проработал в Морозовской волости помощником писаря. Село Морозово и волость были на расстоянии полтора километра, и он всегда был дома и всё также продолжал вечерами ходить мимо нашего дома, о чём в свете никто не знал.

Пришла весна и лето пятнадцатого года. Мы стали водить лошадей и тайком могли видеться, но так скромны и наивны были эти минуты! Как вспомнишь, теперь таких нет и быть не может. Сергей преклонялся перед моей красотой, а главное, перед честью. Мы оба знали, что честь эта не должна нарушиться, чтобы нам после не пожинать плохих плодов. Шестое августа пятнадцатого года 96-й год [рождения] призывается досрочным призывом, и его берут в солдаты. Но в октябре пятнадцатого года отпускают на поправку на три месяца. В городе Вязьме в пятом госпитале ему удалили полип, который был с детства. Говорили, что мать и бабушка простудили его маленького на жниве. Он родился на день Петра и Павла, и через каких-нибудь семь дней [его] маленького брали на ниву, и, как тогда говорили, [он] нахлебался ветру. Вот и дышал 18 лет в одну ноздрю, хотя я этого не замечала. Но всё же в войну этот порок тогда удалили.

Три месяца скоро прошли, и Сергея взяли уже на войну совсем и увезли в Егорьевск Московской обл[асти]. Тут мы уже должны были придумать, чтобы писать друг другу. У меня были подружки Афонские - Анюта и Зина. Они жили возле нашей деревни, отец их был волостной писарь, но уже по старости не работал. Брат Алексей и сестра Тоня уже выучились и работали учителями, Анюта училась, а Зина с начальным образованием присматривала за отцом. Ещё со школы я с ними дружила. И где-то Сергей их встретил и упросил получать его письма и передавать мне под большим секретом, чуть ли не под клятвой, чтобы никто не знал. И точно – прошли годы шестнадцатый, семнадцатый, и никто в свете не знал, что мне частенько слали два письма на день. Мне, конечно, отвечать было трудней, но всё же я ухитрялась отвечать. И поистине наши сердца, находясь далеко друг от друга, бились вместе.

Летом 16-го года в июле месяце он едет, раненый, мимо родной деревни. Поезда санитарные проходили тихо и рано на зорьке. Он спрыгивает с поезда. Был какой-то праздник. Я об этом услышала и, кажется, не поверила, потому что не было письма. Его я получила после, когда, пробыв три дня, он уже уехал в Москву в госпиталь. За три дня, которые он пробыл дома, мы виделись один раз, и тут только горькие рассказы о фронте и что рана его лёгкая, в плечо, скоро заживёт, и может, опять фронт. Но больше он на него не попал. Вышеупомянутый год он пробыл в Старой Руссе и в начале семнадцатого служил в Минске в воздухоотряде писарем. Так что со строя он выбыл после ранения и уже больше в строевую часть не попал. Там же, в Минске, его застала и февральская революция. К новому 1918 году фронт разбегается, и жених мой возвращается домой, чему мы оба были рады, но всё так же далеки друг от друга. Редкий тот вечер, когда как-нибудь украдкой мы могли пройдить [пройти] по полевой снежной дороге за деревней, и как мы ни любили друг друга, и как-никак собирались связать свою судьбу, но о том, что его отец собирался женить, не было и речи. Семья у них большая, два брата и две сестры, отец и мать ещё молодые. Сергей старший, и за него хотели взять весёлую девку, скакуху и плясуху. Я же была работящая, красивая, но угрюмая. Стали поговаривать, что Хима [Хима – уменьшительно от «Ефимия», Ефимия Андреевна], мать Сергея, не хочет Аксюту брать. Но я никогда не гадала о своём суженом, но хорошо знала, что, кроме меня, Сергей никого не возьмёт, ибо он молился на меня, вернее, на мою честь, и не Аксютой, а Аксюшей называл меня и в письмах, и в наших редких встречах.

[В] 1918-й год за два мясоеда [время между религиозными постами, когда можно есть скоромную пищу] у меня побыло восемь человек сватов, и я всё не шла, находила предлог. Наконец, весна, на Пасху заявляются сваты из деревни Перстёнки. Да так привязались, что отец готов меня отдать. В деревне это разнеслось мигом, дошло до Сергея и его родных. Как сейчас, помню я тот весенний погодный день. Уже он клонился к вечеру. Я доскораживала полоску под картошку, ещё на поле кое-кто оставался, но уже многие повъехали [поуехали] домой. Видимо, выбрав такой момент, моя будущая свекровь Хима, как её звали, подъехала на телеге к моей ниве. В конце на телеге остановилась, подождала, пока я подъеду. «Постой, Аксюта», - сказала она. Я остановилась. И что же мне было сказано: «Не ходи замуж в Перстёнки, скажи своему папе, чтобы он отказал. Сергей поехал на Украину за хлебом, как приедет, так сыграем свадьбу, чтобы вы на нас не обижались, а то он будет говорить, что это, мол, ваше неподы́ханье [молчание, бездействие] – не могли остановить мою невесту. Он уезжал и нам об этом приказывал». Я только и могла ответить, что отец и мать надо мной хозяины, и против их воли я не пойду. А сама думаю, что ни за кого я, кроме вашего Сергея, не пойду, если бы даже меня и принуждали. Ещё раза два я обернулась, совсем уже вечерело, солнце скрывалось за лес, и я поехала домой.

Не управилась я остановить лошадей, приехамши домой, как ко мне подошла моя мать и спрашивает: «Что тебе говорила Химочка?». Так в деревне звали мою свекровь. Я рассказала всё дословно. «Что же теперь делать?» - сказала мать. А дальше вот что. Это шёл май месяц, первые числа старого стиля. Вся эта история моментом долетела до Перстёнок, и новый жених – Вася - в обед явился к нам. Я пахала огород, и полдня он уговаривал меня не ходить за Сергея. Его, мол, дрянная мать, и ты там не выживешь. Не сказала я ему ни да, ни нет, сослалась на волю отца, на этом и кончился наш разговор. Одно меня тревожило, что Сергея не было дома и, когда он вернётся, я не знала.

Как сейчас, помню, что следующий день было воскресенье, вот только что отобедали, был дома отец, и мать, и я. Смотрю в окно: идёт Сергей и прямо к нам. Вошёл, снял шапку, сказал: «Здравствуйте». Смущенно обратился к отцу: «Василий Кононович, прошу вас, пожалуйста, мою невесту силой за другого замуж не выдавать. Мы оба этого не перенесём, а главное - я не ручаюсь за себя…». На этом речь его оборвалась, он горько глянул на меня, повернулся, сказал: «До свидания», - и вышел, направляясь к дому. Вечером этого же дня приходит его отец в сваты один. Тут они договариваются о запоинах. Это уже обряд последнего решения: с гостями, с близкими родными, с вином и с женихом приходят в невестин дом, и после этого готовятся к свадьбе.

В этот вечер сватовства я была с девчатами на улице, был там и Сергей. И, как прежде, домой я пошла одна, как и прежде, меня проводить мой, теперь уже суженый, не посмел. Это было 7-го мая старого стиля. Никола [день Святого Николая Чудотворца] девятого, а в следующее воскресенье 14-го мая пришла Сергеева большая родня с вином и женихом, и были отмечены мои запоины или заручины, к нашему дому собралась деревня - поглазеть, посудачить. И вот нас с Сергеем поставили на одну половицу друг против друга, налили рюмку водки, и три раза передавая из рук в руки, мы должны были её выпить, а потом три раза при всех поцеловаться. Водку вперёд подали Сергею, он пригубил и передал мне. Я не помню, как я взяла первый раз рюмку, и кто её от меня взял, я только слышала слова жениха, он говорил: «Аксюш, Аксюш, не качайся, не качайся, упадёшь». Он быстро подошёл, поддержал меня, поцеловал раз вместо трёх, и я еле завалилась за перегородку, почему-то горько заплакала. Ну, никак не могла себя внять [унять, взять себя в руки]. Гости сидели за двумя столами, посадили и жениха. Но невесту этот раз не сажали. Только, когда пошли домой, я при всех должна была провожать жениха до дома.

На мне был белый ситцевый деревенский сарафан, подпоясанный розовой шелковой лентой, белая рубашка, на рукавах большие манжеты, белый батистовый платочек и шагреневые ботинки на пуговицах и на среднем каблуку, что тогда было модно. Жених был в чёрном костюме, в белой русской рубашке и чёрной шляпе, в ботинках, а не в сапогах. «Теперь мы самые счастливые люди на свете», - сказал он мне. Я тоже так думала. Но если мне придётся описать всю мою жизнь и придётся моё писаное кому-нибудь читать – чужим или своим, то это было не так. Мне сейчас наступил 65-й год, и я жалею, что не писала раньше. Но я ещё в доброй памяти и светлом уме, но, уже можно сказать, что прошли годы, остались недожитые дни. Но это удел всех, царей и нищих, и сильных мира сего.

«Женихова свечка короче...»

Итак, продолжаю дальше. Через три недели свадьба 4-го июня 1918 г. Первый раз в жизни под венец. Меня одели в белое платье, фату и венок, но туфли были чёрные. Белых не нашли, время было тугое. Свекор мой, Матвей Ерофеевич, из Москвы привёз мне икону, свечи, венчальные кольца, благословили нас и повезли к венцу в село Негошево. Подвод двадцать ехало за нами – родных и званых. Много людей из посёлка приходили глядеть в церковь нашу свадьбу. Не буду описывать обряд венчания. Замечу только одно: свечи священник зажигает вместе и, окончив венчанье, берёт их у жениха и невесты и разом гасит. Отдал их крестной [Сергея], а та сейчас же нам обоим и сказала, что женихова свечка короче. Но мы были счастливы, что по закону свели свою любовь вместе.

Кажется, всему конец, мы вместе, и лучшего ничего быть для нас не может. Но это не так бывает, как мы хотим и думаем. Свадьбу отпраздновали, начались будни рабочие, для меня всё так же на поле, с той лишь разницей, что мне только не приходилось пасти и водить лошадей. Меня мой Сергей ввёл в свою семью девятой. У него было два брата и две сестры, младше его, свекор, свекровь, и до меня уже три года жила беженка - латышка Марта. Она была одинокая, и считалась как равный член Ерофеевой семьи. Такую же фамилию на всю жизнь унаследовала и я.

Войдя в семью мужа, пошли, конечно, и новые изменения. Работы я не боялась. Все полевые работы и домашние мне были не страшны. Но меня, такую скромную и красивую, невзлюбила Сергеева мать и почти с первого же дня донимала меня до слёз десять раз. Только она и боялась свёкра, но он не всегда был дома, а Сергей ей никогда ничего не мог сказать напротив. И по-прежнему он меня любил и жалел, но от матери никогда не защитил. И так продолжалось шесть лет, да ещё шесть лет после раздела, когда мы уже жили отдельно, но работали вместе. И так полный год я не могла никак привыкнуть к новой жизни. Мне казалось, что я попала в тёмный лес, где выли серые волки и донимали меня ежедневно до слёз. И когда я в праздник шла с Сергеем от моих родных, то, подходя к дому свёкра, мне всегда казалось, что я со страхом вхожу в него первый раз.

Прожила год, у нас народился мальчик Евгений. Нашу радость трудно описать. Эту маленькую крошку так любил и жалел Сергей, но всякая радость не вечна. Она обязательно сменится чем-нибудь другим. Сергей уходит в Красную Армию и, провожая, я сказала ему, что я уйду из его семьи. Но это было не так просто. В городах голод, разруха, люди из города ехали в деревню. Идить [идти] к отцу: у него трое детей кроме меня, да я с ребёнком, уже отрезанный кусок от родного угла. Тут уж, раскладай огонь на спине, а деваться некуда. И так три года я промаялась солдаткой.

За этот период Сергея из Рогачёва перекинули в Дорогобуж в двадцатом году (город от нас 35 километров). Он приходил пешком домой за картошкой и хлебом. В армии тогда было очень голодно. И в 21-м году 7-го января в 3 ч. 30 мин. пополудни, в субботу (это был день рождества Христова) у нас родилась девочка Таня [4], одиннадцатая по счёту в нашей семье. Маленькая крошка, буквально фунта в три, она пищала, как котёнок. Это родилось моё новое горе, и, как дальше будет сказано, на весь век она повисла на моём сердце, здоровье и силах. Девочка росла, кричала как день, как ночь. Она днём спала полчаса и полчаса в полночь. Прела, живая гнила, в ручках по всем рубечикам, в ножках, под пахами, под стегнами [ягодицами], на шее, как я ни ходила, мыла каждый день, доставала тальки коробками, и всё нипочём. Но, несмотря на всё, девочка росла.

[4] Таня Ерофеева проживёт недолгую жизнь. Во время немецкой оккупации она станет связной партизанского отряда "Издешковский" и будет расстреляна немецкими захватчиками.

(Прим. Админ. сайта)

После пяти месяцев немного поспокойнела, но за это время, весной, заболели мои глаза. Пришлось писать Сергею в армию, он приезжал и возил меня в Вязьму к глазному специалисту. Хорошо не помню, когда он вернулся из армии, потому что его на сельскохозяйственные курсы посылали в Смоленск. Отсюда он и вернулся домой, насеял яблонь и после вырастил сад. Весна в 21-м году была ранняя, на редкость тёплая. 7-го апреля, 25-го марта по-старому, погнали скот на росу и, раздевши, пошли в церковь. К Пасхе все полевые работы окончили, зацвели сады, ну, а раз рано посеяли, ранняя была и уборка. И в такую страдную порушку я целыми днями на поле, а в полуденный отдых мне, вместо отдыха, двое детей висли на руках. И надо было и помыть, и постирать на них. А в праздничный день на полях не работали. Собиралась молодёжь на улицы, водили хороводы, пели песни, а кто постарше ходили смотреть на молодёжь. Клубов и других увеселительных мест не было, но всё же молодёжь была весела и нарядна, она цвела, как маков цвет: в русских красивых сарафанах, вышиваных рубашках, шёлковых платках. Кроме этого были вечеринки, посиделки, свадьбы, а у меня молоденьки на рученьках двое детей, и я с ними всегда была дома, обливаясь слезами, не видя света, ещё и оттого, что свекровь и беженка Марта всегда, уходя на такое веселье, ещё насмехались надо мной. Свекровь говорила: «Пойдём, Марта, за нами хвост не тащится, пусть сидит дома тот, у кого длинный хвост». Ну, я и сидела так, обливаясь слезами. И так эти слёзы лились почти всю мою жизнь.

Сергей, вернувшись из Красной Армии, пошёл работать на посёлок писцом по конторам, а я всё так же работала, не выходя из поля. Деверья и золовки стали учиться. Советская власть в первые же свои годы уделила этому, т.е. учёбе, большое внимание. Шесть лет после замужества вся наша семья прожили в деревне и работали землю пополосно. Семья большая, земли дедовской у свёкра было мало, и в 24-м году (1924) с разрешения государства мы пошли на участок, на господскую землю. Это новая кабала моей жизни. Участок в 20 г[ектаров] имел полтора гектара пахоты и столько же лугу, остальное большие кусты, которые надо было вырубать и корчевать. Нужно коротко сказать: кому, а мне на этом участке досталось больше всех. Ещё в этот 24-й год у меня родилась ещё девочка, её Сергей назвал Ксеней – так, как меня. Тут уж нам обеим, как говорят, горя прибавилось. Семья у нас пять человек, трудно было с обувкой и одевкой. Мне надо было на них лето работать, а зиму напрясть, чтобы в своё и одеться. По молодости и по ухватке со всем я справлялась. И куда было деваться, что можно было предпринять, когда в 26-м году у нас родилась ещё девочка Люба? Четверо детей. Это уже было много. «Ну, ладно, - сказал Сергей, - может, этот четвёртый будет нам кормилец». Да это и есть. Кормилец. Но только не Сергею, а мне. Но об этом после.

А в то время свёкор нас взял и отделил. Тогда всё делили по едокам, а таковых у нас было поровну со свекром. И мы получили половину со скота, половину земли. Но у свекра был по тому времени домик, а нам дали плохую маленькую хатку. Но при больших трудах и молодых силах всё нажить можно. Мне с раздела дали два поросёнка – оба свиночки. Так мы их и держали года четыре, от них были очень хорошие поросята. Выращивала я их, и продавали, пока не построили и мы себе домик. Только построили в 1928 г., но не сложили печки. Сергей тогда работал в Волисполкоме, в земельной комиссии секретарём. Участок разработали в угодное состояние, и в 1929 году осенью нам дали другой с таким же количеством земли в селе Негошеве, а на нашем построили льнозавод. Где и сейчас этот завод стоит и работает [5].

[5] Льнозавод в Издешкове был закрыт в 90-е годы XX века.

(Прим. Админ. сайта)

Еще в 1928 г. брат мой Володя, будучи мальчиком 14 лет, уехал в Москву, устроился там на заводе «Компрессор», как сейчас помню, на Синичке. И уже проработал два года, когда в нашей деревне началась коллективизация. Отец середняк имел в то время лошадь, корову, землю по едокам – в каждом поле по 2 четверти. Полей было четыре, а едоков – пять: отец, мать, сестра Мария 1908 г., и вторая - Дуня с 1912 г. и с 14 г вышеупомянутый брат. Все они трудились дома на этих полосках, кроме брата. Его еще мальчиком потянуло в город, он был способен учиться и, видимо, свое счастье решил искать в городе.

И вот началась коллективная лихорадка, день и ночь проводились собрания, людям с плачем и воем приходилось писаться в колхоз, не зная, что и как из этого выйдет, как к этому привыкнуть, и как дальше пойдет жизнь? Это было настолько серьезно в то время, что люди не знали, куда деваться.

Но пословица говорит: попал в вороны́, каркай так, как и они. Что миру – то и бабиному сыну. Записался в колхоз и отец. Но скот еще не обобществляли. Приходит как-то к нам с хозяином [мужем] и говорит: «Пойду завтра выпишусь из колхоза. Сегодня видел я сон. Какой-то старец в светлой одежде стоял на правом берегу Днепра и говорил, указывая в сторону Москвы: «Иди, Василий, вон в ту сторону. Там ты найдешь себе дом и кусок хлеба и доживешь свои дни».

Сказано – сделано. Пошел от нас и выписался из колхоза. Тут сейчас же брат прислал письмо, что у них на заводе требуются рабочие. Отец надел шапку и поехал в Москву.

Человек он был честный, весь век почти на службе. 4 года 8 месяцев служил в солдатах, потом в Японской войне, а затем 24 года прослужил сцепщиком при своей станции Издешково. В германскую войну не попал: дорога наша западная была, на военном положении. Никого из железнодорожников не брали, а в гражданскую войну имел почетную грамоту за подписью самого Ленина.

И правда, вскорости в столице устроился, жил с братом [т.е. со своим сыном] в общежитии. Дали паспорт в 33 г. как лучшему работнику. Работал он по-плотницки [плотницкому делу]. Мать же была здоровья слабого, ей ни в колхозе, ни дома одной не под силу. Бросила она все и пришла ко мне.

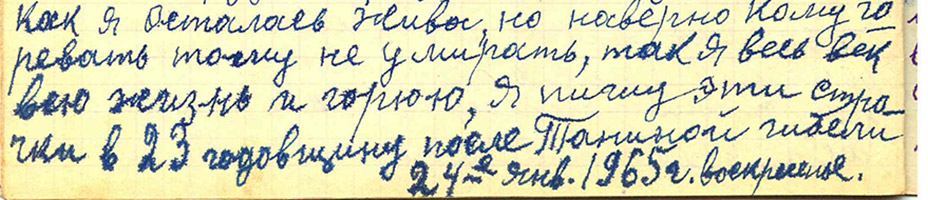

Пишу в 1963 г. янв[арь] 19-е, а у меня уже 15 лет болит правая рученька. Оттого что, как вспомнить, сколько же ей пожато, покошено, порублено, погорожено…

На новом участке в 30-м году организовался совхоз. Я ходила и могла в нём работать только подённо, дети трое ходили в школу, Сергей работал всё так же, в конторе коопсоюза. Осталась у нас корова. На неё надо было накосить и на себе наносить, кроме того, самой же мне надо было её пастить. Дети учились, и помогать мне было некогда. Только Таня чаще всех сменяла меня, придя из школы.

Шёл 32-й год, осень. Дети трое учились. Люба ещё была мала, 6 лет. Сергей из коопсоюза перешёл на работу в мол. завод. Вернее, его перезвал старый друг Суслов. Он сказал, что у них ушёл бухгалтер, и пошлёт Сергея учиться в Смоленске на курсы бухгалтеров, потому что Сергей всё время работал по счётной работе, а на бухгалтерской не приходилось. Придя домой, как раз в конце сентября 1932, он посоветовался со мной и решил перейти на новую работу: «Окончу курсы, буду больше зарабатывать, у нас ведь куча детей». Я сказала, что мне дома работы по горло, а ты, мол, гляди, как лучше. Вина Сергей не пил, всё был такой же скромный, на работе выполнимый [исполнительный]. Но мне дома он помогал мало. Всё лежало на моих плечах: и дети, и корова, и свиньи… всё я везла, как воронька [как лошадка].

Показательный Сталинский суд

Итак, муж уехал в Смоленск на курсы с 1-го окт[ября] 1932 г., проучился там три месяца. И без него здесь в районе Издешково в молокосоюзе возникает судебный процесс. Партийные работники О.Г.П.У., председатель райисполкома, раймилиции начальник, лица командировочные - всего за год человек 200, пользуясь справками райснаба Моторыкина, но без разрешения области, сумели получать масло и прочие молочные продукты с молокозавода у Суслова. А жена его была мастер маслодел, и её заставляли, вернее, приказывали носить масло начальству на дом, чему ей пришлось повиноваться. Счетоводом был Михаил Львов. Ему давали наряды райснаба Моторыкина, у него же оставались и квитанции о выдаче продуктов. И вот, в конце декабря выезжает областной следователь по фамилии Мезис, видимо, латыш, ведёт следствие. И сажают в тюрьму не тех, кто брал, а тех, кто выдавал продукты, и кто писал приказы, т.е. Моторыкина, Суслова с женой, Львова – всего нащелкалось человек 10 «стрелочников» и «будочников».

6-го янв[аря] 33 г. вызывают из Смоленска моего Сергея в качестве свидетеля. Допросив, сажают в тюрьму, обвиняя по ст.109 в халатности. Следствие длится три месяца. И, лишившись кормильца, с четырьмя детьми, не имея ни куска своего хлеба - (в то время были введены карточки, на них давали 400 гр. хлеба только рабочим, ни на базаре купить, ни мужика… тогда гнали в колхозы всеми правдами и неправдами) - вот тут хватила я горя со своими детками. Но у меня было, наверное, железное здоровье и сильные руки. Я держала кормилицу корову, телку, овечку. Сено я накашивала с половины в совхозе и носила на своих плечах. У меня брали молоко врачи, аптекарь и священникова жена Любовь Корниловна Головкина. От нас недалеко в то время была церковь. Кому доведётся читать эти строчки, тот может представить себе, как это было легко и сладко, но горькое самое ещё впереди…

1-го апр[еля] 1933 г. выездная сессия областного суда выезжает в наш район, проводит показательный Сталинский суд, переходит на 58 ст[атью]. И троих присуждают к расстрелу: Суслова, Моторыкина и моего Сергея. Остальных человек 8 - к 10 годам. На Сергея заставили подать ложную анонимку. Нашлись такие близкие друзья: Семён Давыдович и Мануха, - которые за водку могли продать родного отца и детей. Но об них я напишу после, если буду жива. Итак, Сергея увезли и посадили в смертную камеру-одиночку. А у меня четверо детей. Евгену было 13 лет, а Тане 11, Ксении 8, а Любе – 6 лет. Я помню, когда сажали осужденного мужа в поезд, Евген, в шубенке на барах [?], лепетал: «Прощай, пап, до свидания, милый папа». А у Тани с того дня появились седые волосы, чего ни у кого не бывает в 11 лет. И с тех пор девочка всё время была скучная, впечатлительная, ко всему безучастная. Она до конца своих дней была молчалива и всегда была с книгой во всякую свободную минуту. Сергей за это время стал седой, его характер испортился. Он так любил свою семью и жалел детей, что я не думала, перенесёт ли он это незаслуженное испытание.

Я многие подробности вспоминать не буду, их очень много. Скажу о главных своих тревогах. Я возила ему передачи, когда он был смертником, а что я возила – не помню. Вроде люди добрые чего-то приносили, зная, что в тюрьмах тогда морили голодом. Они были полны и виновными, и невинными.

Вот однажды, во второй половине апреля я, будучи в Смоленске с передачей, на верхнем базаре увидела, слепой гадает на книгу. До этого я никогда и нигде не гадала. Но тот камень, какой давил мне на сердце, толкнул меня – то ли облегчить, то ли усугубить моё горе. Я подошла к слепому и попросила его погадать. У него не было глаз. Они на вид отчего-то повытекли. Но, перебирая пальцами по точкам книги, он мне сказал: «Ты не о себе гадаешь, а о друге близком тебе, он в несчастное попал положение совершенно без вины. Оба вы в отчаянии, потому что у вас куча детей. Горе его, конечно, тяжело переносить, но вы оба его переживёте. Он вернётся в свою семью, дети ваши вырастут, выйдут в люди. Но близкий вам человек пойдёт второй раз на чужбину: и уже больше не вернётся». Последние слова слепца как-то особенно были произнесены и как бы подчёркнуты.

Вроде как бы облегчилось моё сердце после этого гадания, и поверила я ему и не поверила. Сказано больше было о будущем, и его надо было ждать и нести тяжелый труд без конца. Но в том, что Сергей, вернувшись домой, и опять пойдёт на чужбину, я, конечно, сомневалась. Вернее, никогда бы этому не поверила. Он так любил свою семью, жалел детей, и я больше, чем уверена, что от семьи он никуда бы ни пошёл, ни поехал, как бы эта жизнь плоха ни была, не случись такого насилия тяжелого над невинным справедливым человеком.

Но время шло дальше своим чередом и дорогой, с которой человек сам по себе свернуть не в силах, пока та сила, которая управляет человеком, расстилает перед ним свой путь. И вот что было дальше. Апрель месяц 33 г[ода] шёл уже второй половиной, был чистый четверг страстной недели. Вечером под пятницу, убирая свою кормилицу корову, я утеряла своё венчальное кольцо. Хорошо помню и знаю, что я его утеряла на дворе, с левой руки безымянного пальца. Оно было несвободно и надето на край пальца. А свободное Сергеево на этом же пальце осталось. Так мне было лихо и жалко, ведь это кольцо было благословением на нашу семейную жизнь, пусть она и горька, и несчастна. Но этими кольцами благословилась и та любовь святая, которой мы любили друг друга. Всю ночь я не спала, ходила с фонарём много раз, искала, но всё тщетно. В четыре часа утра, поставив фонарь зажженный возле койки, усталая, я уснула.

Мгновенно я увидела во сне большой базар. Сколько можно было охватить глазами, столько там было людей. Были и лошади, впряженные в русские телеги. Проходила мимо такой упряженной лошади – она была вороная, стояла лицом на юг, а повозкой на север. В телеге сидели две женщины средних лет. Они сидели одна напротив другой, т.е. одна к переднему возку, а другая к заднему. А с восточной стороны стоял мужчина в чёрном, тут же возле этой телеги, держась за неё между сидевшими женщинами. Я шла мимо молча, и одна из женщин, что сидела лицом к лошади, спросила у меня: «Молодка, что ты грустна? Утеряла кольцо и думаешь, что не найдёшь?». Ничего я не управилась сказать, как стоящий в чёрном мужчина сказал, указывая пальцем на те ясли, в которое клали сено корове: «Вон в том уголке твоё кольцо, встань и поди возьми».

Точно от грома вскочила я и побежала в хлев в указанное место. Посмотрела в указанный угол: там была щель, кольцо могло провалиться в неё. Посмотрела под яслями и в отчаянии уже хотела идить домой. Но, думаю, дай посмотрю ещё раз в указанный угол. Заглянула – там щепотка трухи возле щелки, и тут лежит моё колечко!

Это было 31 год тому назад. Но я буду век помнить его [сон] до конца своих дней. Я его рассказывала людям, а теперь пишу. Может быть, кому-то и доведётся читать моё писаное. Пусть он подумает, что есть на земле сила, которая видит все наши дела, и радости, и горести. Она может сказать нам только во сне, а больше нам знать не дано. Если мне суждено, я и дальше буду писать ту правду, которую пришлось пережить мне за мою долгую жизнь.

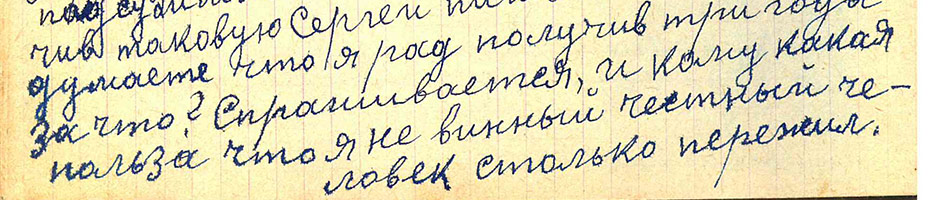

Пишу дальше. В апреле месяце, числа 25-го 33 г[ода] получаю письмо из Москвы от мужниного брата Иосифа, что в Верховном Суде будет разбираться наше дело 27-го апр[еля]. Я продала последнюю овцу и поехала на суд. В этот же день в присутствии родных, какие могли приехать, разбирал наше дело судья Санников при государственном защитнике Евзерихине, который при своём выступлении сказал, что дело не стоило бы и выеденного яйца, если бы подсудимые взяли защитника из верховной коллегии на областной суд. А сейчас оно так запутано, что его можно разобрать только приблизительно. Что следователь Мезис правильно выразился оговоркой, что нужно было судить голову, а защищать хвостом. Знали здесь и то, что областной судья Розанов не дал выступить даже районному защитнику. И так Верховный суд, перейдя на 109 ст[атью], через полчаса вынес постановление: всем обвиняемым по три года, а Львова оправдал, потому что он квитанции, брошенные в огонь топящейся печи, из огня выхватил и отдал следователю. А бросал их Суховилин, начальник Г.П.У. Ну, а Сергеюшка мой, пробыв две недели на работе в молокосоюзе и три недели проучившись на бухгалтера, получил три года.

Верховный суд С.С.С.Р. тогда был на Ильинке 7, и, выйдя из него, мы пешком направились в главный почтамт на ул[ице] Горького, чтобы подать телеграммы подсудимым в Смоленскую тюрьму. Получив таковую, Сергей пишет письма: «А вы думаете, что я рад, получив три года? За что?! – спрашивается. И кому какая польза, что я, невинный честный человек, столько пережил, и в 35 лет поседела моя голова, и дети мои, такие маленькие, навидались холоду и голоду?». Но это ещё не всё. Послушайте, что было впереди.

«Что горькое родилось, то горьким и останется...»

Одной тебе — волей-неволей —

А надо повсюду поспеть;

Одна ты и дома и в поле,

Одной тебе плакать и петь.

За всё ты бралася без страха.

И, как в поговорке какой,

Была ты и пряхой и ткахой,

Умела — иглой и пилой.

Рубила, возила, копала —

Да разве всего перечтёшь?..

Михаил Исаковский «Русской женщине»

Пришла весна 33 г[ода]. И что же хорошее она принесла в мою жизнь… Сергея после суда вывели из камеры смертников, а вскоре он покинул и тюрьму. Его назначили в г. Смоленск на работу строительную и поместили в бараке на Рачевке. А мне эта весна принесла то, что корова моя кормилица перестала давать молоко. Только 15-го августа она должна была отелиться. И тут, потеряв опору для себя и детей, я с 1 мая поступила на льнозавод, где мне платили 300 р[ублей] в месяц и давали 400 гр[амм] хлеба только мне, а детям ничего. Плюс к этому совхоз не дал мне возле дома в своём саду, где я сажала картошку, и были грядки, ничего – ни одной луковицы не дали посадить. Даже траву возле дома обкашивали, не жалея даже детей, которые вынуждены были пойдить в деревню Лукино просить хлеба. Но им подали только хлеба два кусочка. И потом, после они уже не пошли ни разу, буквально умирая с голода. Они ожидали, пока я приду с работы и принесу им свою пайку тестяного хлеба им четверым - по одному разу в рот положить. Корову свою и тёлку я отдала на вругу [?] в Лукинский посёлок к Ваньке Ключнику, ему же отдала и навоз. Они мне за навоз посадили 10 мер картошки в низине, возле болота. Год был дождливый. Столько же я и накопала, сколько посадила. И за две недели что мы не управились съесть, то всё попрело.

Но как жизнь ни плоха, а время идёт вперёд, оно не стоит ни для тех, кому плохо, ни кому хорошо. Дни и ночи меряются одинаковой мерой всех. Пришёл и август месяц. Кормилица моя коровушка отелилась, а тёлочка огулялась. А доить корову я в полдень не могла. Её доить ходили девочки вдвоём. Старшая Таня была такая робкая, она боялась коровы. Ксенька побоевей, но ей семь лет. Она и доила. От такой же дойки корова только скоро запустится совсем. Тогда мой свёкор Матвей Ерофеич и говорит: «Аксюта, я тебе вот что посоветую: бросай работать, потому что ты лишишься коровы и тогда погибнешь вместе с детями. Бросишь работать – ты на корову накосишь, а за молоко ты, как ни трудно, но достанешь хлеба себе и детям. А хлеб съедите с водой». Он работал тут же на заводе. Упросил директора и технорука отпустить меня с работы. Директор по фамилии Москвичёв, а технорук Голубцов – хорошие были, чуткие и добрые люди. Когда судили Сергея, то они плакали на суде, зная, какое бедствие ожидает семью этого невиновного человека. И просьбу мою они исполнили, рассчитали меня с честью. И даже где-то выхлопотали мне на детей пуд муки. Дай им, Господи, здоровья, если они живы.

Это был для меня клад, и к 1-му сентября я уволилась. И в это время в г. Смоленске открылся коммерческий хлеб. 2 р. 25 к. килограмм чёрный, белый по 3 р. На корову я накосила, и на тёлку, хоть и не полностью. Но мне обязательно надо было пустить тёлку. Корова была старая. Косила я со второй копны. Иногда давали лошадь сено привезти, но больше я носила на своих плечах. Продала телёночка и ездила в Смоленск за хлебом, привозила пуд свекру на двоих и пуд себе на пятерых. И делили этот пуд на две недели. Евген вешал по 200 гр[амм] на человека на аптекарских весах. Дети за осень заработали в совхозе 10 пудов морковки и 12 пудов белой капусты. Поросёнка не было, куры подохли.

А я ещё находила время, ходила на посёлок брать лён, жать овёс, а также и молотить к чехурам [Чехуровы – соседи]. Обещали дать овсеца или вообще каких-нибудь зеренок. Правда истинная, что обещанного три года ждут, бывает так, что не дождутся... На этом же Лукинском посёлке ходила моя ярочка, молоденькая, чёрная. Мать её овечку украли зимой, а ярочку осенью зарезали вместе с поселковыми овцами. И это дело рук Ваньки Ключника. Ворина [вор] он был и жулик отменный. Если я буду жива, то о нём я ещё вспомяну. И так до нового 34 г[ода] я ездила в Смоленск за хлебом и один раз привозила из Ярцева, здесь поближе. Сергея перевели из города в Вадинскую колонию. Ему оставались считаные дни, и к Рождеству, т.е. к 7 янв[аря] 34 г. он мне писал, что приедет домой переодеть бельё, помыться в бане. Он ходил по воле, работал в конторе. Знали, что срок его к концу и, чтобы мне не возить ему передевку [сменную одежду], отпустили [его] домой.

Пришёл он 8 янв[аря] 34-го года, а я уже неделю валяюсь. Меня свалил тиф. Перед этим я купила где-то 30 ф[унтов] ржи, отнесла на себе в Арефаново на мельницу. Но испечь её не пришлось. Детки мои вились около меня, как пчёлки. Не знаю, как они убирали корову и тёлку, и что ели сами, но ничего не могли поделать. На это горе пришёл к ним отец. Он позвал Ивана Степановича, фельдшера из больницы. Тот сказал, что тиф-сыпняк. Где-то нашли лошадь и отвезли меня в больницу. Тут остригли мои красивые чёрные волосы. Сергей просил их отдать ему на память. «Я их так любил, - сказал он, - умрёт моя бабка, я буду на них тогда смотреть и споминать её». Но ему их не отдали, а кинули в печь. В больнице я пролежала две недели, и какие-то чудеса мне мерещились.

Я видела, как на кладбище трое мужиков рыли яму. Я спросила: кому? И сама ответила: да мне, - потому [что] стояла на самом краю, но я в неё не упала.

А через две недели привезли меня домой полуживую. На ногах моих нарвали ступни, и я до 7-го апр[еля] не слезла с печки. В этот день праздник Благовещения. Я в первый раз вышла на улицу и хотела было подить [пойти] к старикам. Они жили уже на посёлке. Но меня качнуло, как былинку, отмёрзла моя голая голова. Я заплакала и пошла опять на печь.

Что же стало за это время с моей семьёй? Пока я была в больнице, в доме сделали дезинфекцию, сожгли в печке целое ведро серы. И два дня никто дома не был. Девочки были у бабушки, а Сергей с Женей две ночи ночевали во дворе. От серы охрипли. Сергею дали справку из больницы, что дома тиф, и в лагерь ехать нельзя. Он туда об этом написал, почему задержался. Потом поехал сам. Какое ни горе дома, но по долгу и чести надо же срок отбывать. Приехал в Вадино. Там тот этап, с которым он прибыл из Смоленска, куда-то перегнали, и с ним его дело отправили. Куда отправили – неизвестно. А может, кто из начальства и знал, да не сказал. Был, говорят, запрос из Бровкина, за Тулой из какой-то колонии. Поехал искать пустых следователей мой Сергеюшка: Бровкино за Вязьмой недалеко, а за Тулу туда надо 25 р[ублей] на дорогу. Доступил и туда, и всё напрасно. Оттеда [оттуда] ехать не с чем. Он говорит начальнику колонии: «Что же мне теперь – пешком идить домой и куда деваться?». Начальник дал ему на дорогу денег и сказал: «Поезжай в Смоленск в дом зак[люченных]. Объясни суть сложившихся обстоятельств. И там что-нибудь должны сказать тебе толком». Ну, опять заехал домой. Тут, хоть трава не расти… Но я уже помаленьку таскаюсь. Май месяц молодая моя коровка отелилась. Кое-как ковыряемся. Хлеба, кто в город едет, и нам привезёт. Но картошки на посадку нет. Нашёлся добрый человек, дал картошки 10 мер. Деньги платили не сразу. «Ну, а ты, папа, поезжай в Смоленск», - говорит сын Женя. Поехал утром и в эту же ночь приехал обратно домой. В тюрьму ж там его ни под каким видом не пустили, а в конторе в окошечко сказали: «Иди-ка ты, мальчик, битого не ищи. Попал на волю и неужели ты не можешь получить паспорт?». Тогда их давали по справкам. «Поезжай на время куда-нибудь в город, получишь паспорт и потом приедешь домой, ведь тебя же никто не ищет», - и вдобавок назвали дураком. С тем он и заявился домой.

Я уже говорила, что, если Сергей из этой пеклы вернется домой, то из дома по воле его палкой не прогонишь. Он так любил детей, семью и свой очаг. Вот при таких обстоятельствах он вернулся и остался дома, как заяц: то ли на воле, то ли на правах беглого каторжника. Его никто не искал: пришёл, ну и пришёл… Стал работать в совхозе поденно. Осень 34 г[ода] зарезали старую корову. Осталась молодая. Часть продали, часть оставили себе. Много натопили жиру. Тут стало легче. Детям кое-что купили. Евгену купили бобриковый чёрный пиджак, в нём он в 38 г[оду] поехал и на работу. А у меня в эту пору доносилось всё, и была на мне рубаха, а перемывахи [сменной чистой рубахи, сменного белья] не было. Осенью 34 г[ода] Евгена Сергей устроил в Николо-Погореловский сельхоз. техникум учиться. Люба, меньшая, в эту же осень пошла в начальную школу.

Казалось бы, конец бедам. Но нет: что горькое родилось, то – поливай мёдом каждый день – так оно горьким и останется. Наступила зима 35 г. Сергей так дома и остался, как заяц среди большой речки на качающемся бревне, не имея под ногами твёрдой почвы.

На скудный поденный заработок, имея шесть человек семью, хотя и корова была, всё же мы только существовали. Зима прошла, дождались лета. Помню, нанялись мы скосить льнозаводу два гектара лугу. Скосили, убрали, получили 75 р[ублей] денег. И поехал Сергей в Вязьму за хлебом с этими деньгами. Купил там хлеба. В руки давали килограмм, взял билет и ждёт поезда. Рядом сидел человек, и говорит он Сергею: «Ты докуда едешь?» - «До Издешкова» - «Я тоже. Покарауль мою сумочку, я схожу куплю камсы». Ну, сходил, пришёл... Тогда пошёл Сергей, купил камсы, а «друг» - исчез и унёс Сергеев хлеб… Так и приехал мужик – руки в карман, а дома хлеба ни крошки! Зашлось моё сердце, полились слёзы речкой, но ничего я не сказала, никакого упрёка. Ведь столько труда приняли, зарабатывая на этот кусок хлеба! Но мать Сергеева зато калила его, пока забылось и прошло много времени.

Осенью в этот год совхоз продавал зерно своим рабочим, купили и мы. И дождались нового 36-го года, апрель месяц. Директор МТС, некто Мираков – хороший человек, пришёл к Сергею просить его на место бухгалтера, пока таковой найдётся. Ну, Сергей работает, и говорит Мираков: «Оставайся, Ерофеич, насовсем, хватит тебе там в совхозе маяться» - «Хорошо бы это было, но я живу на птичьих правах», - и Сергей рассказал суть дела. «Брат, ну, не горюй же, мне начальник милиции знакомый, и он нашему делу поможет». Начальник вызвал Сергеюшку и посадил второй раз.

20 апр[еля] 1936 г. И опять я осталась, ну, буквально без копейки… Одна надежда на кормилицу корову. Через неделю она отелилась, принесла мне тёлочку, и я опять пустила её на племя. Куда же деваться? От горя не умрешь, если тебе суждено его пережить. Лето Сергей работал за селом Пречистое сорок вёрст за Духовщиной по Демидовскому большаку. На Спасов день я к нему ездила до Духовщины, а до Пречистой шла пешком 40 вёрст. Всё это одно горе и несчастье и, кажется, ему не будет конца. И точно: осенью 36 г. Сергея увезли в Новосибирск. Он там работал в главном лагере в конторе. Теперь ему уже давали обувку, одёвку, неплохо кормили, и ему там была одна тюрьма, а мне четыре каторги. Ну, что же, вези, воронька, пока опять пристанешь.

И так продолжалось опять два года. За это время совхоз ликвидировали, и скота было много: 75 коров дойных, лошадей 25, свиньи, были пчёлы, яблонь 1000 посажено было. Всё разлетелось. Землю отдали Татарскому колхозу. Они посеяли лён - народилась трава. Я у них это льнище купила и накосила опять на корову и тёлку. Я ее осенью 37 г[ода] продала в деревню Шершнево, и была та корова за всего стада [самая лучшая в стаде]. Говорила хозяйка, что в 43-м году её отняли у ней немцы, а по воле бы я с ней не рассталась, пока стала бы она старой. Не помню, за сколько я её продала, но знаю, что я купила сукна тёмно-синего Тане на зимнее пальто и Женьке на костюм. В своём посёлке Издешково в артели им и пошили. Зимой мне МТС ставили на квартиру курсантов на три месяца. Они учились на трактористов. Сколько-то за них платили. Одну зиму их было 9 чел[овек]. Им надо было сварить, чаем напоить, отопить, полы помыть. А дрова я возила на саночках. Ой, укажите тот лес, где бы я их не рубила! И под Саньковым, и возле Белого ручья, и на Резанцевом участке, и под Лукином, и под Шершневом. Господи, какие Ты мне дал силы, чтобы везти такой воз!

В эту пору стал и на посёлке хлеб 80 к[опеек], но только его было не достать. Привозили по 20 буханок в ларёк, а народу сто чел[овек]. Так что хлеб вольный и дешевый, но сиди опять без хлеба. Ну, когда ребята принесут из МТС буханку... А потом Миша, Парамона Климовича [сын] – Женькин друг, прожил у нас на квартире по моей памяти, кажется, весь 37-й год и сколько-то 38-го, пока пошёл в солдаты. Работал он шофёром на машине. Едет, бывало, в Вязьму мимо дома и тоже завезёт буханочку хлеба. И так до 38-го года.

3-го апр[еля] Евген кончил техникум и ночью прибыл домой. Говорит: «Мам, а что папа пишет?». Я ответила, что два месяца ничего не слышно. «А, ну, значит, он сегодня приедет домой». «Откуда ты знаешь?» - спросила я. «Нет, я просто так…». И точно! 4-го апр[еля] 38 г. вечером часов в 10 стучится кто-то. Я открыла, и точно – Отец!

Сколько же было радостей у детей: вот и воротился, вот теперь, наверно, всем бедам конец. Женька кончил техникум, Таня училась в 9 классе, Ксенька в 7-м, Люба – 5. Лучшего, кажется, и желать не надо. Дети все учились на хорошо и отлично. Но нет, человек не знает, что его ожидает впереди, и путь, усыпанный терниями, он обойти не может.

Бедам не конец

Буквально через неделю Сергея взяли на работу на торфпредпиятие в качестве коменданта по прописке рабочих, и по совместительству он печатал на машинке. На ней он научился писать ещё в первую мировую войну. После ранения он был в батальонной конторе и научился этому ремеслу. Оно ему в жизни пригодилось. Евгена после отпуска проводили на работу в Новосибирскую обл[асть], Тайгинский район, ст[аниция] Литвиново. Какое-то горе сдавило моё сердце, когда я пошла его провожать. Я в первый раз в жизни заплакала голосом: «Сынок мой жалкий, провожаю тебя в даль, я не знаю, дождусь ли я тебя обратно и дождусь ли вообще, никто мне сказать не может…». И моё сердце не обмануло меня, на долгие годы я рассталась с ним. В 39-м году его взяли в армию. Он писал, что всех товарищей провожали родные, а меня никто не провожал. Я один на верхней полке вагона, вдали от родного дома и от родных. Он служил на русско-японской границе: озеро Хасанка.

Провожая его ещё на работу, дедушка Матвей Ерофеич сказал: «До свидания, внучек, будь умный, здоровый и честный, служи и работай верой и правдой». В этом же 39-м году 19-го августа дедушка умер. А немного раньше, 20 июля этого же года из села Негошево, где мы прожили 10 лет, наш дом перевезли на посёлок Издешково. Этот год с участков всех пособрали: кого в деревню, кого в посёлки. Переходки, как говорили старики, - не находки. Корову мы осенью продали, потому что не накосили сена. В эту же осень Таня поступила учиться в Смоленский учительский институт. Один год она проучилась на стипендии, а второй – на своём содержании, да ещё надо было платить за учёбу 150 р[ублей]. В тот же злосчастный 39-й год началась финляндская война. Перейдя на посёлок и лишившись кормилицы коровы, мне пришлось идить работать на железную дорогу поденно на снегоборьбу. А с приходом весны грузила торф, фрезер Одинцовскому кирпичному заводу. И так шло время до весны 41-го года.

«По посёлку прогремело слово "война"...»

15-го июня, помню, воскресенье, холодный выдался день. Долго нам не подавали коробки под торф. Ждали, ждали мы, грузчики, да и пошли домой погреться. Была дома Таня. Её отпустили из Смоленска готовиться к последнему экзамену. Она сидела под окном за перегородкой и готовилась, а я пришла домой и полезла на печку. Время было 3 часа дня. Пригрелась я на своей родной печке, заснула и увидела страшный сон:

Стоит наш дом в Негошеве, где мы жили два года тому назад. И я топлю в нём печку. Возле печи, на полу я увидела топор. Недолго думая, я его быстро схватила, рубанула себе по правой руке, возле самого плеча, и рука моя отлетела прочь. Ни крови, ни боли, но я испугалась, что теперь меня будут судить, подумают, что я убила человека. Тут же я рубанула по руке отрубленной три раза и разрубила её на четыре части, последний раз рубанув по кисти - она так и отлетела с пятью пальцами. Теперь я решила сварить в чугунке. Хватилась – чугунок на дворе. Положив куски в подол чёрной юбки, я пошла во двор за чугунком. Только вышла из дома, вижу, от Лукина по дороге идёт старик Павел Лютов. Он в валенках, в шубе, и большая согнутая палка выше его головы была у него в руках. Момент - и он очутился возле меня. Говорит: «Васильевна, ты куда?». Ну, думаю, дед меня поймал. И прежде, чем я ему сказала, что сейчас приду, пять отрубленных пальцев выпали у меня из подола. Я крикнула: «Ай!» и проснулась.

Таня меня спросила, почему я крикнула. Я ей всё дословно рассказала. Ну, теперь уже давно такая молодежь, что ничему не верит. «Мало ли что может присниться», - сказала она. А мне не давал этот сон покоя.

Прошла неделя. Воскресенье 22 июня 41 г. Опять мы грузим торф. К полудню понаехало много людей солдат и в 12 ч[асов] по посёлку прогремело слово «война». Вот тут я поняла, к чему был мой сон. Это было видение свыше. Но оно премудро было показано, и разгадать его мы смогли только после войны. Тут уж, товарищи безбожники, не говорите, что Бога нет, и что попы вам написали выдумки. Я человек религиозно убеждённый, и это видение подтверждает мои убеждения. Если мне Господь ссудит написать задуманное, то в конце я опишу, что значит мой сон.

Мы долго с Таней разгадывали его, но не могли разгадать до тех пор, пока кончилась война.

С началом войны вот какое «счастье» выпало на мою долю. Таню вызвали в Смоленск телеграммой 23 июня. 26-го меня взяли рыть окопы возле деревни Арефино. 6-го июля Сергеюшку взяли в армию. Ему в этот год исполнилось 45 лет. Осталась дома одна меньшая Люба. Ксенька жила с бабушкой. Она в этот год окончила 10-й класс, а Люба – 7-й. Остался дом пустой. И, когда взяли хозяина, то мне разрешили вернуться домой. 9-го июля взяли и Ксеньку на окопы под Ярцево.

Итак, одна часть моего сна сбылась. Печка, что я топила на старом месте, это вернула ко мне старая печаль. Я топила её одна, и одной мне пришлось переживать трудней и дольше всех, до глубокой старости. Старик – это старость. В шубе – это война, большая палка выше головы – это большая война. Я помню, о ней говорили деды и прадеды, что поновится земля огнём и мечом, и по городам и сёлам не останется камня на камне, и кровь пролитую, если собрать воедино, то она будет выше узд конских.

Продолжим дальше свой путь. Сергея пешим трактом отправили в город Дорогобуж. Конечно, со всего района их собралось целое войско. Ничего с собой не взял: ни белья, ни еды. Дали ему на работе 45 р[ублей] денег. Он десять рублей оставил мне, а 35 взял с собой. 11 июля слышу, идут к мужьям в город: табачку они просят. Пошла и я. Вышли из посёлка мы втроём рано утром в 4 часа. До города 35 вёрст. Часам к трём мы только дошли до места. Приходим, а наших молодчиков собирают к выгонке большаком [Старой Смоленской дорогой] до Семлёва. Только я управилась отдать Сергею денег – носила последнюю пятёрку, а он дал мне рубль серебром, причём мелочью. «На, - говорит, - баб, тебе на память». Не помню, что ещё я носила, но партия стариков вышла на большак, перешли горбатый мост. Дошли до Полибина и мы с ними. Распрощались и поздно вечером пошли мы, бабёнки, домой…

Шли мы всю ночь. Страшно. В воздухе летят над лесом ракеты, по дорогам идут машины военные. К 4 часам утра пришли мы в деревню Безменово. Дальше идить нет сил. Остановились передохнуть. Попросились у знакомых – пустили. Часов в восемь утра 12 июля – это день Петра и Павла, прихожу домой. Дома никого. Люба ночевала у Романовны [соседка, Татьяна Романовна]. Вокруг полно войска по лесам – у нас лес был возле дома. Так, уже к полдню, приходит ко мне Марья Ивановна [знакомая] спросить про её мужа. А я его, признаться, и не знаю… Сижу на койке, в руке у меня та мелочь, что от хозяина принесла. Рассказываю, как дошли, как проводили… Вдруг, немецкий самолёт по вокзалу, по эшелонам кинул бомбы! Раздалось: др-др-дры, с потолка посыпалось, окна задребезжали! Марья Ивановна побежала – у неё одне [дома одни] были дети. Я тоже выбежала на улицу, не зная, где моя Люба. И где делись деньги – тот рубль, что я держала в руке, я до сих пор не знаю. Только знаю, что в доме не было больше ни копейки. Тут поднялась суматоха на посёлке. Люди метались кто куда. На посёлок были брошены зажигалки: центральная часть его сгорела, на поездах побило и ранило много солдат. И в этой суматохе мне кто-то отдал письмо от Тани. А писала [она], что из Смоленска их направили под город Красный рыть окопы.

После этой бомбёжки мы с Романовной две ночи ночевали в заранее вырытом окопе, без хлеба, без денег. Потом вижу: краем леса идёт моя родимая матушка. Она принесла мне десять рублей от сестры Манички [«Маничка» - семейное домашнее прозвище сестры Марии]. Оказывается, мать была на посёлке за хлебом во время бомбёжки, но, слава Богу, осталась цела.

После посёлок бомбили несколько раз, но жертв было мало. Не знаю, какого числа, днём десять бомб брошено было в болото между посёлком и МТС. Этот раз убило Гришку Гаврилова. В конце июля вернулась моя Таня – босиком, в одном платье и с маленьким чемоданчиком в руках. В нём были документы и назначения на работу в Износковский район. Всё своё она бросила, не знаю где. Из-под Красного она бежала мимо Смоленска, в Ельню и мимо Дорогобужа. Возле деревни Полибино она выбилась из сил, нажгла босые ноги и упала на поле. Её подобрали бойцы, отвезли в вышеупомянутую деревню. Тут она ночевала и к вечеру пришла домой. На следующий день она слегла, открылся жар и бред. Она говорила в бреду, что придут немцы, побьют всех и повешают.

Скоро стали слышны бои в сторону Смоленска, Ярцева и Ельни. Опять мне горе: все вернулись от ярцевских окопов, только нет моей Ксеньки, Зинаиды Павловны [Ивановой, учительницы Издешковской школы] и, ещё не помню, кого-то троих. Пошла я спрашивать. Кто говорит, что они садились в поезд, и поезд тот якобы разбомбило. «Головушки мои горькие», - загоревала я. У меня была моя мать и говорит: «Погоди, моя девочка, не горюй, дай-ка я ради шутки кину на карты». Момент нашлись карты. Мать кинула на окне прямо и говорит: «Не горюй, вот-вот Ксенька будет дома». Только она управилась так сказать, бежит Ксенька мимо окна в рыжем старом плащике, верёвочкой подпоясана, сарафанчик повязан на голове, и тоже босиком.

Она рассказала, что их пятеро попали на Соловьёв перевоз [знаменитая Соловьева переправа], там были сильные бомбёжки, и переплыть Днепр уже было опасно. К тому же из всех пятерых хорошо плавать умела только Ксенька. Ей и пришлось перевозить одежду всех пятерых. А Зинаида Павловна или плохо умела плавать, или совсем не умела. Так что её тоже надо было перевозить.

Ну, слава тебе, Господи, собрались. Стали ходить строить аэродромы в Лукино и за Морозовым. Вскоре Таня затужила, что как ей ехать на работу в Износки [сейчас Калужская область] в такую катастрофу? Ксенька была посмелей. Нашлась машина, которая шла в данный район. Она взяла Таню и поехали, откуда благополучно вернулись назад и привезли назначение в свой Издешковский район. Вскоре их и назначили: Таню в Сережань, а Ксеньку в Богдановщину, учителями, потому старые учителя повыехали кто куда. Я сама этих девочек отвела по вышеупомянутым сёлам.

Время шло. В сентябре 41 г. в нашем доме поместилась военная кухня. Ночью вокруг нас слышны бои. Стёкла в окнах дрожат, не переставая.

Сергей пишет, что он в Тесницких лагерях возле Тулы, просит табачку и тёплую одежду. Числа 24 сентября я собралась и поехала. Нашла хозяина, всё, что возила, передала. И 28-го сент[ября] оттеда выехала назад до дому через Вязьму. И, не доезжая до Калуги, мы часов 6 стояли в лесу. Калугу бомбили, но всё же я благополучно приехала домой 29 сент[ября]. И тут школы закрылись, стали выдавать справки на эвакуацию. Военные от нас 5-го окт[ября] выехали, а шестого пришли немцы.

Но ехать было невозможно: поезда загрузили дорогу до Алфёрова. Начальство поехало на машинах. Но а мы четверо – я и три моих девочки, пошли пешком. Отец нам писал: уходите от врагов, иначе мы будем отрезаны друг от друга. Он писал, что его отправляют в тыл: «Евген на дальневосточной границе, а вы не оставайтесь у врагов никак». Но это надо было делать за месяц раньше, а не за два дня.

За два дня мы только дошли до деревни Чёрное. За совхозом Ленкино злодей стал обстреливать дороги. И так, полями, балками к ночи мы пришли в деревню Бекасово. Поночевали, а наутро рано в неё вступили немцы несметной ордой. Мы на риск пошли к дому, а Ксенька с санитарным отрядом за 15 м[инут] до вступления врагов выехали из деревни. По ним дали несколько пулемётных очередей. А я, Таня и Люба пошли к дому. В деревне Берёзки было столько же немцев, а может, больше, чем мы видели. В Бессонове тоже орда варваров. Таню мы чуть не тянули на верёвке. Она в такое упала отчаяние, что не могла совсем идить. Кое-как добились мы до деревни Александровское. Тут у нас были родственники. Они нас накормили. А немцы стадами ходили по хатам и, видимо, искали жратвы. Подкрепившись, нам ещё до дома надо было идить 12 километров, пошли. Правда, враги на нас не обращали внимания. И мы дошли до Шершнева. Тут заночевали у бабы Веры. У ней на лавке лежал умерший старик, и немцев не было. А в деревне их было столько! И на машинах, и на конях! Коней они разместили на дворах, насыпали им семя льняного в кормушки, отчего кони полегли.

Наутро мне пришлось идить копать старику могилу в село Негошево. Копали нас две женщины недалеко от дороги. А немцев на мотоциклах ехало неведомо сколько! К нам подошли молодые девки из деревни и сказали: «Кто же испугался немцев и умер?». А старик действительно, будто немцев испугался. Он давно лежал на печи, но когда ему сказали, что война, пришли враги, он ничего не сказал и к утру умер.

Не помню, какое это было октября, но вот что сказали нам вышеупомянутые девчата (их было штук пять-шесть): «А мы, - говорят, - сказали этим немцам: что, если вас погонят обратно?» - «Тогда мы вас всех побьём». «Ну, всех-то не побьют», - как-то быстро ответила я этим девчатам.

Похоронив дедушку Галактиона, мы только под вечер вернулись в посёлок. О, Боже, какой ужас был в нём! Вокзал был взорван, водокачка, железная дорога тоже, школа и улица школьная тоже сожжены. Дом наш цел, но в нём уже побыли немцы. Они топили печь, наверно, до белого каления. Что было на печи и в печурках, всё погорело, отчего в хате пахло гарью. Но в доме ничего не было: чугунки, самовар, машинка, перина, скрипка, хозяиново [мужа] ружьё... Из скота оставалось 15 гусей, столько же курей, поросёнок небольшой. Только осталось под полом немного картошки. Кто никуда не уходил [от немцев], наносили хлеба, муки из базы, соли. У нас ничего не было. Даже не в чем было воды погреть.

Сказали мне, что Ключник понёс наш самовар. Сосед через двор, неужели, думаю, он не отдаст? И я пошла спросить: дайте, мол, наш самовар, если взяли. Нам же, горьким, теперь неизвестно, с чего начинать… Самого Ключника не было дома. Одна была их дочка Шура. Я ей сказала, как есть. Она, видимо, передала, да примазала. Назавтра пришла Клюшничиха к нам в пустой дом - с таким вредным выговором! И сказала, что хозяин век не простит вам, что вы сказали зря на нас про самовар. И, если Господь даст описать всё то, они не простили нам, потому что были очень вредные они люди.

После морозов потеплело, в колхозе осталась на поле картошка. Люди пошли копать. Пошла и я с Таней и Любой. Но Таня только счёт, что ходила. Она ничего не могла нам помочь. В отчаянии она твердила себе под нос: «Дойчешь швай» [«немецкие свиньи»]. Были тут такие Кустари - старики по 70 лет и старуха. В глаза Зинаиде Павловне [говорят], что вас всё равно немцы расстреляют – вы сожгли школу и наш дом! Зинаида копала рядом с нами, и я вцепилась в этот спор. Говорю: «Парфеновна, - на Кустариху, - сколько вам лет? 70. Вы ещё проживёте пять лет, зачем же вы своим языком будете губить молодых нужных людей? Дом ваш, может, сожгли военные, а вы клеветаете на невинных людей». Но злым людям ничего нельзя было доказать…

Ксенька после нас вернулась через дней десять. В руке и в голове у ней миномётные осколки, нога в крестовине сильно перебита и болела почти ползимы. Всё время завязанная рана только мякла. Десять дней они с отрядом пытались пройдить к Вязьме. Так и не дошли. Многие, конечно, потерялись. Из деревни Бекасово с Ксенькой поехала девчина из того дома, в котором был санитарный отряд. Так вот эта девчина и по сей день не вернулась. «И не знаю, где она потерялась, - говорит Ксенька, - потому что мы ходили лесами, балками, и бомбили там, где мы были, и с миномётов обстреливали, и с пулемётов, и с орудий. И так мы покружились возле Вязьмы, прибились к какой-то малой деревушке». В тыл можно было идить, и как-то она добралась до дома. Ксенька была помлаже Тани, но побоевей, похитрей и, вернувшись домой… тут, как говорится, пошло немолоное…. она стала вечерами ходить поздно домой, ходила три раза в Богдановщину. Говорила, что носила керосин хозяйке, у которой была на квартире, когда была там в школе. Как после оказалось, что она носила партизанам бельё, керосин и радиоприёмники [6]. Вначале при немцах это было просто, пока не пришло гестапо.

[6] Таня и Ксения Ерофеевы были связными партизанского отряда "Издешковский". Об этом рассказал в своих воспоминаниях один из руководителей этого отряда Клименков Илья Григорьевич.

(Прим. Админ. сайта)

Гибель Тани

Пришли Октябрьские дни. Я видала, какой-то старичок верхом на плохой лошадке проехал по нашей улице. Зачем и чего – после узналось, что он привёз газету ребятам. В ней была речь Сталина в день Октября. И вот её переписывали на чём только могли, и разносили, видимо, партизанам, кто как мог. В этот же период два раза ночевали у нас военные [бойцы Красной Армии, попавшие в окружение и оставшиеся на оккупированной врагом территории]. Один раз – двое, другой раз – один. Хотя это грозило нам смертью, но всё обошлось. Они поздно к нам постучали и рано ушли. Лес был рядом с нашим домом.